慈航禪師在我國香港一直生活到1939 年12 月,后離開前往緬甸仰光,應邀加入太虛大師組織的中國佛教國際訪問團。

組織中國佛教國際訪問團的目的如太虛大師的通電電文所述:

太虛等頃因國中文化界之啟發,佛學人士之贊助,及各地佛徒之吁請,爰組織成立本團。將赴緬甸、錫蘭、印度、暹羅等處,朝拜佛教諸勝地,訪問各地佛教領袖,藉以聯絡同教之感情,闡揚我佛之法化。并宣示中國民族為獨立生存與公平正義之奮斗,佛教徒亦同在團結一致中而努力。因此,佛教愈得全國上下人士之信崇,隨新中國之建成,必將有新佛教之興立,堪以奉慰吾全世界真誠信仰佛教之大眾,洎崇拜贊揚東方道德文化者之喁望!茲者,本團……取道滇緬公路,出發在即,敬布衷誠,佇聞明教!

也就是說,中國佛教國際訪問團主要是為了聯絡東南亞與南亞各佛教國家,以佛教徒的情誼,宣揚我國的抗日政策,揭發日本侵略中國的陰謀。

早在1939 年9 月1 日太虛大師即決定組織該團,并且得到政府要員的支持,國民政府主席林森題寫“巨海南針”,蔣介石題寫“悲憫為懷”等贈送。

11 月10 日晚,太虛大師在昆明召開新聞發布會,就此次組團出訪回答媒體提問。

11 月14 日,大師偕團員葦舫法師、譯者(緬甸段)陳定謨、侍者王永良開始佛教訪問團之遠行。

太虛大師于1939 年11 月30 日入緬甸境,受到緬甸各界的熱烈歡迎。

于12 月14 日下午應仰光中國佛學會之邀請,宣講《中國佛教與青年》。大師編集年來之六言詩為《顛海心韻》,由仰光佛學會刊布,以志紀念。

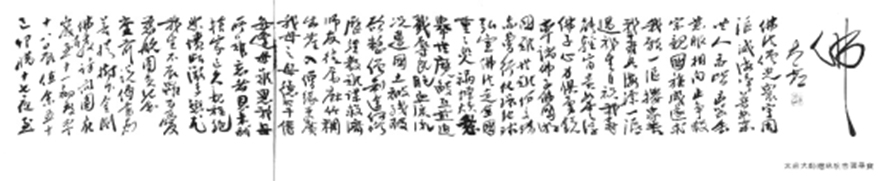

太虛大師書贈慈航禪師法偈

12 月24 日,慈航禪師與惟幻法師從中國香港抵達緬甸仰光,與大師一行會合。

1940 年1 月9 日,太虛大師偕團員葦舫法師、慈航禪師、惟幻法師,侍者王永良,告別中緬友人與信眾,登輪去印度,與印度宗教學者師覺月同舟。師覺月(Prabodh Chandra Bagchi,1898-1956)是印度著名的漢學家,致力于中印文化交流。

太虛大師與訪問團一行在印度的旅程從1940 年1 月11 日至2 月21 日。

慈航禪師隨同太虛大師在印度期間,除去陪同參觀訪問、接待來客之外,有三事值得一提。

第一是這次訪問團活動為慈航禪師再次親近太虛大師提供了很好的機會。太虛大師身為團長,在繁忙的會務之余,還屢屢召集全體團員一同學習,親自教授,所講有《唯識種子義》《我的宗教經驗》等。

第二是此間恰逢太虛大師五十壽誕(1 月25 日)。慈航禪師等為大師壽誕誦經祝福,太虛大師特作《菩提場譚院長訪問團員等祝生日書示并序》:

己卯臘月十七夜至十八晨,以余五十歲滿五十一初度,慈航、葦舫、惟幻團員在菩提場供燈唪經,譚云山院長夫婦率子女在寓供齋,福金羅桑喇嘛與陳忠仕、王永良參祝,余頂禮于金剛座前,乃說偈曰。

我生不辰罹百憂,哀憤所激多愆尤,舍家已久親族絕,所難忘者恩未酬。

每逢母難思我母,我母之母德罕儔!出家入僧緣更廣,師友徒屬麻竹稠。

經歷教難圖救濟,欲整僧制途何修?況今國土遭殘破,戳辱民胞血淚流!

舉世魔焰互煎迫,紛紛災禍增煩愁。曾宣佛法走全國,亦曾行化環地球。

國難世難紛交錯,率諸佛子佛國游。佛子心力俱勇銳,能輕富貴如云浮。

恂恂儒雅譚居士,中印文化融合謀。遇我生日祝我壽,我壽如海騰一漚。

愿令一漚攖眾苦,宗親國族咸遂求!世人亦皆止爭殺,慈眼相向兇器丟!

漚滅海凈普安樂,佛光常照寰宇周。

后來,太虛大師特將此偈書寫成墨寶,致贈慈航禪師以為留念。在墨寶中題注:“己卯臘月十七夜至十八晨,值余五十歲滿五十一歲初度,率佛教訪問團在菩提樹下、金剛座前,說偈書為慈航團員紀念。”

另外,慈航禪師發表《怎樣慶祝太虛大師五十壽誕》一文。

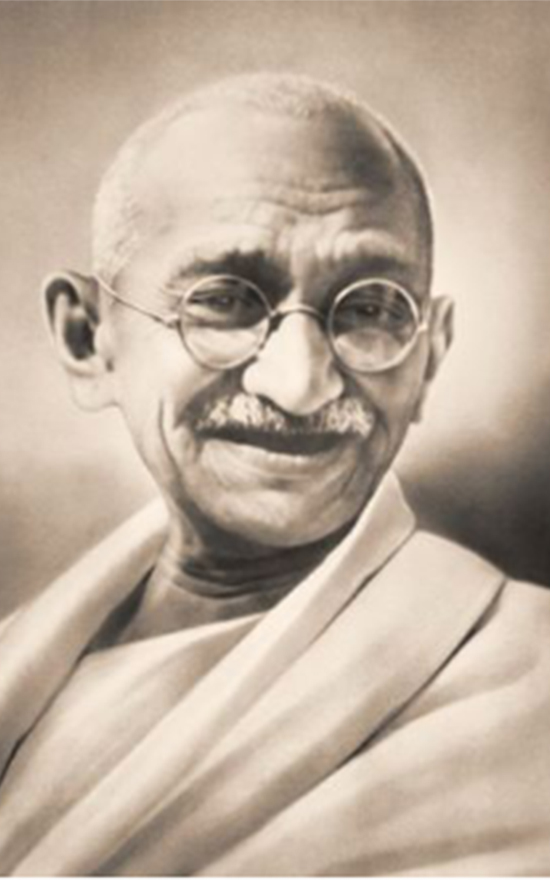

第三是訪問印度圣雄甘地。

莫罕達斯·卡拉姆昌德·甘地(1869—1948),印度人民反抗英國殖民統治的精神領袖,“非暴力不合作運動”的發起者。1869 年出生于西印度波爾班達爾貴族家庭,年輕時留學英國,攻讀法律,1891 年取得律師資格回國。1894 年在南非納塔爾省組織印度僑民投入反對南非當局種族歧視的斗爭,首次提出“非暴力”口號。印度獨立后,甘地呼吁人民團結一致結束教派流血沖突。1948 年1 月30 日被印度教極右分子開槍暗殺,終年79 歲。

這次訪問,甘地給慈航禪師留下了極其深刻的印象。

印度圣雄甘地之像

慈航禪師盛贊印度甘地的偉業與功德,并希望能出一個“佛教的甘地”,他說:“我常常這樣的想,假定要做一個驚天動地的偉人,知識、膽量、犧牲,三法缺一不可。如果沒有知識,縱然有膽量和犧牲,也不過是一個鹵夫,決定不能夠成什么大事。雖然是有知識,設若沒有膽量,畏首畏尾,顧前顧后,遇到了一件事,總怕做不成,做不好,又怕不能做到底;這樣的人,我也以為他不能成就大事。知識和膽量都有了,但是不能夠犧牲自己,顧住名譽,顧住財產,顧住生命,怕死,怕倒霉;我以為這種人,也只好在家里吃吃老米飯,還說什么做大事。惟有智識、膽量、犧牲三樣都能夠做得到,才可算是一個掀天揭地的英才。我說這話,你如果不相信,就拿印度甘地這個人來證明吧。……他的道德、他的慈悲、他的人格,全世界的人沒有那一個人不知道的,這用不著我再多說了。我最后只有希望出一個'佛教的甘地'。”

1940 年2 月24 日訪問團抵達錫蘭科倫坡。3 月23 日離開錫蘭,27日抵達新加坡,駐錫龍山寺。4 月25 日訪問團一行登船返回祖國,慈航禪師則仍然留在檳榔嶼。此次中國佛教國際訪問團訪問活動就此宣告完滿結束。

慈航禪師參與訪問團自1939 年12 月24 日至1940 年4 月25 日止,為期整整四個月。

也正因為這次成功的訪問活動,使得這位只在閩南佛學院就讀時間不長的慈航禪師以太虛大師親近弟子的身份更為佛教界所熟知了。

慈航禪師留在南洋弘法,致力于佛教的教育、文化和慈善事業,被譽為“佛教福音之先聲”,當地人士謂:“前中國佛教國際訪問團,由緬甸、印度、錫蘭宣傳抗戰建國工作后,至馬來亞時,該團頗受星洲、吉隆坡、怡保、檳城、馬六甲各處佛教徒及社會人士之歡迎,團長太虛大師由安南海防回重慶陪都時,受七十余團體歡迎報告其工作成績之經過。太虛大師已于去年的現在示寂矣。該團團員之慈航法師,即留于馬來亞做宣傳工作,曾于檳城菩提學院主講及創辦菩提學校,又于星洲創辦菩提學院、星洲佛學會及菩提學校,并出版《佛教人間》月刊,對于文化、教育、慈善事業,非常努力。”(《佛教福音之先聲》,《佛教人間》第5 期)

上一篇

下一篇

我要投稿

我要投稿 返回大菩文化首頁

返回大菩文化首頁 返回資訊頻道

返回資訊頻道