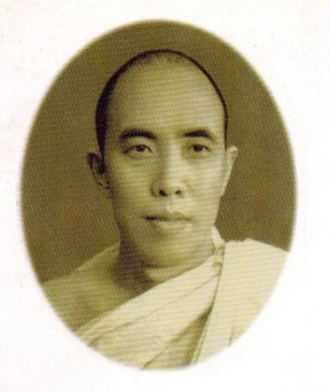

法舫法師

法舫法師是慈航禪師在南洋弘化的一位摯友。

法舫法師(1904-1951),河北省井陘縣石家莊人,太虛大師武昌佛學(xué)院學(xué)生、入室弟子,也是他最為得力的助手之一,曾三度主編《海潮音》雜志。

法舫法師法相

太虛大師訪問世界各國歸來之后,征得教育部同意,出資準(zhǔn)備派遣法舫法師前往錫蘭弘揚(yáng)大乘佛法。法舫于1940 年9 月中旬奉命準(zhǔn)備啟程前往南洋,但因戰(zhàn)事告急,沿途受阻,在1942 年2 月到達(dá)印度。

在印度期間,法舫法師在國際大學(xué)研讀巴利文、梵文及英文,且任教于該校的中國學(xué)院及摩訶菩提會(huì),為中印文化的交流與研究而努力。1943 年夏天到達(dá)錫蘭,駐錫智嚴(yán)東方學(xué)院,深造巴利文,修學(xué)南傳佛教經(jīng)典。1946 年6 月受邀返回印度講學(xué),并進(jìn)行翻譯工作。1947 年春,太虛大師圓寂,法舫法師經(jīng)由印度、馬來西亞、中國香港返回內(nèi)地,途中在南洋各地受到熱誠歡迎。他發(fā)表演講,并應(yīng)邀擔(dān)任各種佛學(xué)機(jī)構(gòu)的導(dǎo)師。1948 年5 月,法舫法師由廈門抵達(dá)上海,后擔(dān)任浙江奉化雪竇寺住持。1949 年春,擔(dān)任湖南大溈山密印寺住持。1950 年春,法舫法師應(yīng)錫蘭大學(xué)聘請(qǐng)任職于此,并于該年5 月參加第一屆世界佛教徒友誼會(huì),成為執(zhí)委。1951 年10 月3 日在錫蘭圓寂。

關(guān)于法舫法師在南洋的弘法,星洲《佛教人間》第5 期發(fā)表佛教消息云:“法舫法師此次由印度回國,道經(jīng)馬來亞,備受當(dāng)?shù)厝耸恐拼鳎驹乱蝗諔?yīng)檳城佛教徒之請(qǐng),前往講經(jīng)。屬怡保人士聞?dòng)崳S即聯(lián)袂出檳城,請(qǐng)求法師先抽出一個(gè)星期時(shí)間,往怡保說法,法師以盛情難卻,旋于本月九日蒞怡,怡方人士見法師德學(xué)俱佳,由印度歸來,譽(yù)之為唐三藏……法師已于十九日回檳。”

這應(yīng)是1947 年法舫法師從印度回國途經(jīng)馬來西亞的事情。當(dāng)時(shí)法舫法師受邀前往檳城、怡保等地講經(jīng)說法,深受當(dāng)?shù)厝耸繗g迎。

同期又刊發(fā)有星洲佛教居士林潘慧安居士三十七年(1948)二月廿六日寫的《致法舫法師書:關(guān)于南洋宏揚(yáng)佛法事》,其略云:

欣悉佛學(xué)會(huì)擴(kuò)大組織,得大師之擘劃,行見更臻完善而成為將來弘法之中堅(jiān),無任欽佩。至?xí)贩矫妫扔羞m合交通便利之處所,尤易集和緇素,接近社會(huì),從事研究或宣傳工作,此收效果,當(dāng)更偉大。大師慧眼觀察南方佛教實(shí)況,認(rèn)為于馬來亞或星洲,急須發(fā)動(dòng)佛學(xué)研究宣傳工作,使佛法與文化教育界發(fā)生關(guān)系,此誠紹隆三寶之根本大計(jì)。舍此則吾佛知無邊智慧方便,何由實(shí)惠于人間?……

末學(xué)有一感想,以為佛教同仁果能集中全神于此建立一規(guī)模宏大之弘化機(jī)關(guān),敦聘海內(nèi)外有道僧伽或知名學(xué)者,主持其事,統(tǒng)一策劃,著重實(shí)際指導(dǎo)各項(xiàng)具體進(jìn)行方案,對(duì)于佛學(xué)上之宣傳,則分其系統(tǒng),編定講義,以供一般人及各團(tuán)體或教育界之研究與宣傳,并選佛教情義及適合地方需要之材料如新生活運(yùn)動(dòng)之方式,以各種階層,日新月異,潛移默化,持之以恒,如觀音大士以妙智力現(xiàn)種種身而為說法,一面與祖國互相呼應(yīng),與印緬、暹、錫,互相聯(lián)系,是不論于現(xiàn)在未來均于社會(huì)人群有莫大之貢獻(xiàn)。而對(duì)佛教在南洋之前途,亦必能汰其渣滓而發(fā)其光輝也。……

大師出為領(lǐng)導(dǎo),眾望所歸,光明無限。……虛公示寂周年紀(jì)念籌備事宜,容與諸大德商洽就緒,當(dāng)即馳慰,昨午晤及廣洽法師,他亦甚表關(guān)注。日期地點(diǎn)及方式等等正在考慮中。

此信由星洲寄出,當(dāng)時(shí)法舫法師在馬來西亞檳城洪福寺講經(jīng)。信中提到星洲佛學(xué)會(huì)的組織改建,要求法舫法師擔(dān)當(dāng)領(lǐng)導(dǎo),并獻(xiàn)上了自己的建議。

法舫法師在接到潘居士信后即給予回復(fù),其《復(fù)潘慧安書》略云:

佛學(xué)會(huì)改組事,乃商承慈航法師之意旨而進(jìn)行者,其目的一如來書所言。……法舫暫留星島,終須返國一行,佛會(huì)改組,不過就便促成耳。居士本宏法大愿,工作之余,盼多指導(dǎo)。又佛學(xué)會(huì)諸理事,或?yàn)榫邮苛至侄驗(yàn)橹腥A佛教會(huì)職員,是即一家,分工合作,同一目的,親愛精誠,和合而為佛事,其意至善,居士以為然否?建立一規(guī)模宏大之宏化機(jī)關(guān),展望將來,實(shí)屬需要,余與慈航法師及佛學(xué)會(huì)同人對(duì)居士高見,歡喜贊嘆,樂于接受。唯具體之組織,須得由諸山長老與護(hù)法居士共同籌商。

法舫法師的復(fù)信,用詞特別客氣,其對(duì)潘居士之主張有所保留,特別是他屢屢提及慈航禪師,并聲明佛學(xué)會(huì)的組織改建是遵照慈航禪師意旨而進(jìn)行的——星洲佛學(xué)會(huì)就是由慈航禪師創(chuàng)辦的——他(法舫法師)“暫留星島,終須返國一行,佛會(huì)改組,不過就便促成”,自己最終不是長久在此弘化的,他是以“客人”的身份、局外人的身份參與其中罷了。

民國三十七年(1948)四月《佛教人間》出版太虛大師紀(jì)念專號(hào),慈航禪師發(fā)表《由紀(jì)念大師來說到法舫法師回國的重任》,其中提到紀(jì)念大師應(yīng)做到三點(diǎn):第一,組織堅(jiān)強(qiáng)的新隊(duì)伍,來繼續(xù)大師未竟的事業(yè);第二,栽培佛教國際弘法人才,把中國的佛教向全世界去發(fā)展;第三,使僧伽的日常生活安定,集中精神潛修,預(yù)備作將來振興佛教的師資人才。

最后,慈航禪師對(duì)法舫法師個(gè)人做出評(píng)價(jià)說:

綜上三端,作為大師的紀(jì)念,而能夠勝此重任者,那就非要希望現(xiàn)在由印度將要回國的法舫法師不可,因?yàn)轸撤◣熢谖胰N條件之中,第二個(gè)條件栽培佛教國際弘法的人才,那是他一人可以包辦,至于第三條安定僧伽的生活,那可以在大師原有的道場(chǎng)先做去——奉化雪竇寺、武昌佛學(xué)院、漢藏教理院——和幾處當(dāng)事人商量,再不要同各叢林過那封建時(shí)代的生活:完全作儲(chǔ)蓄僧才自修之所,作將來全國佛教振興的領(lǐng)導(dǎo)者。由三處先做起再推而廣大,我以為只要這能夠明白振興佛教的原理,知難行易不是孫總理先發(fā)明的嗎?

至于第一種組織新隊(duì)伍,也不是難事,因?yàn)榇髱熼T下的僧俗弟子,實(shí)在是不少,就是基本道場(chǎng),也還有幾個(gè)。真能夠有一人出為組織,附和者定屬不少,況且有他的德學(xué)有他的才干,有他的和氣圓融,都能使人歡喜接受!

不過我觀察到他:學(xué)有余而膽不足,三種之中,而能順乎他的性情,唯有第二,至于第三,或可勉強(qiáng),若論第一,我可量他完全無此魄力,亦無此膽智,蓋他非革命性之人也,不過是一學(xué)者之書生。

太虛大師圓寂之后,對(duì)于誰能擔(dān)當(dāng)中國佛教改革的旗手、領(lǐng)袖人物,大家一定是拭目以待的,慈航禪師只是憑借其個(gè)人的觀察而發(fā)表個(gè)人的看法,他還是那樣的率真,快人快語,他將法舫法師稱為“不過是一學(xué)者之書生”,此種言論,倘是對(duì)著一心胸狹隘之人說,或者被人夸大、肆意歪曲流傳,他一定是要遭人怨恨了!于此,更可見他們二人之間的交誼之厚。

上一篇

未完待續(xù)

《嗣法圓瑛大師》

我要投稿

我要投稿 返回大菩文化首頁

返回大菩文化首頁 返回資訊頻道

返回資訊頻道