念佛救國兩不忘(圖/明旸禪師紀念館)

一、近代中國佛教命運與國家民族命運的緊密聯系

六祖惠能曾開示說:“佛法在世間,不離世間覺。”這一句“佛法在世間”,不僅是超然的見地,也是中國佛教徒切實的行愿,奠定了中國出世不離世、入塵不染塵的優良傳統,成為佛教中國化的一個重要表現。

表現在近代中國歷史上,即為中國佛教近代革新與中國近代化歷程的相互呼應。從篤信佛教的林則徐虎門銷煙開啟中國近代史的序幕,到康有為、梁啟超、譚嗣同、章太炎等人努力發掘佛教的“眾生平等”等學說為革命事業服務,再到敬安長老以“我雖學佛未忘世”的呼聲引領中國佛教界直接投身推動近代化的趨勢,近代中國佛教發展的命運始終是與祖國的命運緊密相連,與民族的命運休戚與共。

1931年,日本侵略者蓄意發動“九·一八”事變,對中國人民實行“從精神上摧殘,從物質上摧毀,從肉體上消滅”的種族滅絕政策,妄圖消滅中華民族的民族意識。

十四年的抗戰中,中國佛教徒懷著念佛救國兩不忘的愛國愛教精神,積極投身救國圖存活動,服務國家民族,不僅從文化上打破日本侵略者將侵華戰爭鼓吹為“弘揚佛教的圣戰”的虛偽謊言,并且以各種形式在人力、物力上支持抗戰,在抗日民族統一戰線中形成了一支有生力量,充分彰顯了廣大僧眾愛國護國與大乘佛教施無畏的精神。

抗戰期間,高僧輩出的福建佛教界不甘人后,不僅積極組織戰時救護隊、義務掩埋隊及各種勞軍活動,投身前線救助傷殘,深入后方協助宣傳,同時還充分發揮與海外僑胞聯系緊密的優勢,在洶涌澎湃的抗日救亡運動中涌現出許多英雄的事跡和英勇的形象,為中華民族的民族獨立與人類的和平事業譜寫出了感人的新篇章。本文以近代福建四大高僧虛云、弘一、圓瑛、太虛為例,討論抗日戰爭期間福建四大高僧領導下的佛教界愛國救亡運動。

二、近代福建四大高僧的愛國救亡活動

近代福建佛教界的愛國救亡運動,以虛云、弘一、圓瑛、太虛四位高僧為領袖。虛云大師出生于福建泉州,出家于福州鼓山涌泉寺,并于抗戰初期擔任涌泉寺方丈,為近現代禪宗尊宿。弘一大師抗戰時期駐錫弘法于閩南十余年,被尊為南山律宗第十一祖。圓瑛大師是福建古田人,出家于鼓山涌泉寺,后出任中國佛教會會長,于抗戰期間曾擔任涌泉寺方丈,為近現代佛教界領袖。太虛大師以廈門南普陀寺與閩南佛學院院為其教育事業的中心,為近代佛教革新運動領袖。四位高僧與福建佛教界關系緊密,同時在全國有極強的影響力與號召力,使福建佛教界的愛國救亡活動尤其令人關注。綜合四位高僧領導的愛國救亡活動,可分為以下幾類:

(一)在思想上激發救亡情懷

在思想上,福建四大高僧把佛教理念與抗戰綱領相聯系,團結全國佛教徒參與抗日統一戰線。“九一八事變”的消息一經傳來,圓瑛大師領導的中國佛教會就發表了《中國佛教會為日本侵略致彼國佛教界書》,譴責日本侵略者“占領中國領土,殘殺中國人民”的罪行,并在“七七事變”爆發后召開中國佛教會的理監事緊急會議,號召中國佛教徒積極參加抗日救亡運動,成為當時中國佛教界正式向日寇發出的戰表。

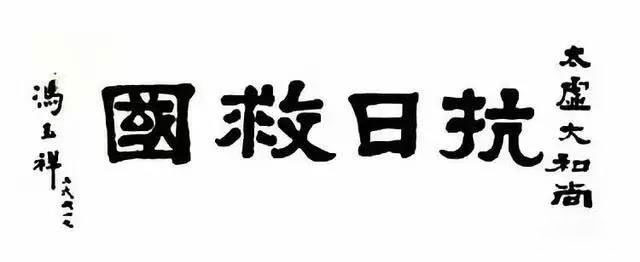

抗日救國(圖/明旸禪師紀念館)

為了提高佛教徒抗日救亡意識,太虛大師特著文論多部,四方演講,號召“大家皆應以大悲無畏之精神,一致團結”,又提出“與阿羅漢之求解脫安寧不得不殺賊,佛之為建立三寶不得不降魔”,“佛必降魔,方能救世;僧應護國,乃可安禪”,指出“降魔救世與抗戰建國”的一致性,激發佛教徒的愛國情懷。

圓瑛大師則提出“大無畏”“大無我”“大慈悲”的三大精神,要求學佛者“忘動身家之我見”,秉承菩薩慈悲本性,行救苦救難之責,促進和平之實現,盡衛教愛國之天職。

面對當時部分佛教弟子囿于世俗對佛教教義傳統認識的偏見,虛云大師對弟子還俗投軍的意愿予以肯定,并開示心中有佛,出入聚散,無非因果,報國也是報佛的道理。

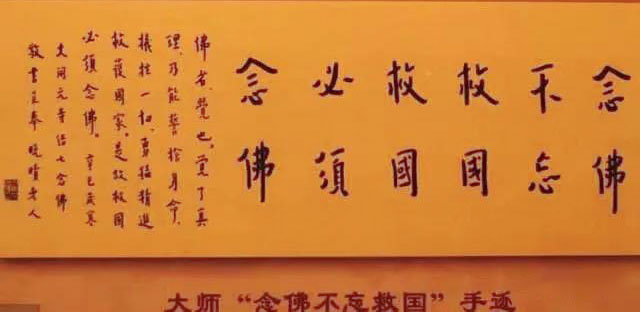

弘一大師“念佛不忘救國,救國必須念佛”親筆(圖/明旸禪師紀念館)

弘一大師與圓瑛大師分別提出了“念佛不忘救國,救國必須念佛”和“國家存亡,匹夫有責;佛教興衰,教徒有責”的著名主張,鼓舞僧眾堅定愛國救國、對外抗辱的意志,至今依然是指導廣大佛弟子愛國愛教的箴言。

(二)在組織上領導救亡活動

在組織上,近代佛教全國性組織的建立,克服了此前佛教界山頭林立、一盤散沙的局面,對于佛教界抗戰群體力量的形成產生了極為有利的影響。

1929年成立的中國佛教會是近代中國佛教成立較早、功能較為完善的全國組織,在全面抗戰爆發前每年召開一次全國佛教徒代表大會,并在抗戰爆發后代表全國佛教徒表達抗日救亡的意愿,是團結與鼓舞全國佛教徒參加抗日救亡活動的組織基礎。

圓瑛大師從中國佛教會成立起連續七屆被推選為會長,是當時全國佛教界的領袖,在抗戰期間不僅號召海內外佛教徒積極參加抗日救國工作,還親自擔任中國佛教會災區救護團團長,召集蘇滬佛教青年組織僧侶救護隊,投身前線進行救護抗日傷員的工作。

據統計,僅在淞滬會戰的三個月中,僧侶救護隊就救治傷員和難民8273人。在其號召下,全國各地佛教界都紛紛組建類似的救護組織參與一線抗戰,為最后的勝利貢獻出了自己的力量,如中國佛教會晉江縣分會抗敵后援會、晉江縣佛教徒戰時救護隊和義務掩埋隊等。

上海淪陷后,中國佛教會負責人圓瑛大師未及撤退,與其高足明旸法師一度被日本憲兵隊以抗日的“罪名”逮捕入獄。同時,日偽在淪陷區成立“佛教同愿會”等,制造惑亂視聽的言論,用以控制淪陷區佛教界,以配合日本侵華。

針對這樣的情形,太虛大師在重慶與章嘉活佛組織中國佛教會臨時辦事處,繼續籌辦僧侶救護隊、傷兵慰勞隊等組織,并發表《通告全國佛教徒加強組織以抗倭書》,揭穿日偽謊言,捍衛戰時佛教會的純潔性,成為帶領全國佛教徒抗戰的一支重要力量。在抗日戰爭時期,佛教界的救亡活動大多都是在全國性組織或地方性組織的領導下進行的。

(三)在物質上貢獻救亡力量

在物質上,佛教界利用在海內外的廣泛影響,積極團結信教群眾,鼓勵信眾捐款捐物,支援前線抗戰。虛云大師在廣東南華寺重興禪林,廣納流亡的僧人,收留逃避兵亂的百姓,號召全寺大眾減省晚食,節積余糧,獻助國家賑濟戰爭災民,曾一次性捐出果資二十余萬元賑濟饑民。圓瑛大師在抗戰期間兩次攜徒明旸法師到南洋各地募捐,組織華僑募捐委員會,提倡“一元錢救國運動”,前后共計募捐國幣三萬余元,悉數寄回祖國以作抗日救護的費用。

在諸位高僧大德的帶頭垂范下,各地僧俗紛紛發起愛國募捐行動。江蘇各大寺院如鎮江金山、焦山、句容寶華山、常州天寧寺等都主動承擔了巨額救國公債;福建省各地方寺院組織佛教徒開展勞軍活動,如長汀佛教蓮社僧人見鏞發動女信徒趕制400多雙布鞋,送往前線支援抗戰;山西五臺山菩薩頂、顯通寺、鎮海寺等組織捐款三四萬元用于八路軍的抗日費用;甘肅酒泉、安西、敦煌等七縣佛教界聯合發起了捐獻“佛教號”飛機運動等。正如太虛大師所言,當時的佛教界皆視勞軍濟民為修布施功德的最良機會,“并表示我們僧徒較一般人加倍的愛國熱誠!”

?

(四)在精神上鼓舞救亡意志

在精神上,作為當時中國信眾基礎最廣泛的宗教,中國佛教界在鼓舞民眾民族救亡意識,粉碎日本侵略者假借佛教名義發動的文化攻勢上做出極大貢獻。在日軍侵略過程中,日本佛教團體多設有從事恤兵事務的專門機關,派遣隨軍僧侶,廣設布教所,展開傳教等活動,將侵華戰爭美化為“弘揚佛教的圣戰”。

對此虛偽謊言,圓瑛大師、太虛大師為代表的中國佛教界均予以堅決應對,保全中國傳統文化,掀起文化抗爭,并以佛教信仰為號召,聯絡海內外華人為祖國貢獻力量,一致抗日救亡。

隨著日軍侵華勢力的擴張,戰時中國大半國土淪入敵偽之手。身處重慶的太虛大師受聘為“國民精神總動員會”設計委員,以“服務國家宣揚佛教”訓勉愛國僧人,動員國人抗戰決心,堅定抗戰救國、以戰求存的精神,更進一步提出“武力防御與文化進攻”之說,號召佛教徒努力學習,獻身抗日救亡運動。

1939年9月,太虛大師組織佛教訪問團,赴緬甸、錫蘭、印度、暹羅各國,宣傳中國抗戰主張,揭露日本侵略野心,爭取國際支持,呼吁包括日本在內的全亞洲佛教徒聯合起來,制止日本軍國主義的非法暴行,得到極為廣泛之響應。太虛大師率訪問團回國時,其學生慈航禪師繼續留在馬來半島奔走弘法,在他的勉勵和感召下,有不少華僑熱血青年毅然回國參軍參戰。

虛云、弘一、圓瑛三位大師則不顧個人安危,堅持在淪陷區弘法,以實際行動與大無畏之精神鼓舞民眾堅定抗日決心。虛云大師率領弟子發心,設壇每日禮懺二小時,薦亡息災,保存民心,撫慰民心,并堅守中華正統佛教傳承,鼓舞民族意識。

弘一大師拒絕內避之勸,手書“殉教”橫幅以明志,并宣言“為護佛門而舍身命,大義所在,何可辭耶?”圓瑛大師因赴南洋募款抗日,又嚴詞拒絕出任日偽成立的“中日佛教會會長”,與弟子明旸法師一同被日本憲兵隊逮捕,雖歷威逼利誘、嚴刑拷問而始終威武不屈,并以絕食相抗爭。

這些高僧的身體力行,都表明了中國佛教徒救亡的決心和勇氣,粉碎敵人的文化侵略,振奮了民族精神,直接鼓舞了佛教徒的抗日意志。

三、近代佛教界積極參與救亡運動的原因

(一)中國佛教界素有的愛國主義傳統是根本原因

中國佛教界,尤其是漢傳佛教,強調自利利他的大乘菩薩道精神。而在佛教徒踐行菩薩道的行證中,始終充分展現著具有時代意識的弘法觀,對于社會、國家乃至全體公民都肩負有促進福祉之責,即“莊嚴國土,利樂有情”。因此,我國佛教徒講求“上報四重恩”,即為父母恩、眾生恩、國土恩、三寶恩,通俗而言,其中的“眾生恩”即回報社會,“國土恩”即服務祖國,對此,還有《仁王護國經》。

中國佛教護國報恩的愛國實踐還表現為,在人民安危遭到威脅或國家民族遇到外來侵略時,大義凜然地挺身而出,故隋唐之際有少林僧兵助唐王蕩平亂軍,明代又有南少林僧兵抗擊倭寇入侵。近

代以來,隨著民族危機的加深,有志之士提倡“天下為公”,國家公民之理念深入人心,佛教界亦不例外。圓瑛大師在福州講授《國民應盡之天職》時稱:“國民生在宇宙之間,國家領土之內,則愛國一事,就是人之天職,無有一人,不負這種責任。……圓瑛雖居僧界,為佛教之信徒,究竟同是國民一份子,所以當具愛國之心腸,時切愛民之觀念。”正是這樣優良傳統的沿續,成為推動佛教界積極投身愛國救亡運動的根本原因。

(二)民族危機的到來和佛教界在戰爭中遭受的災難是直接原因

十四年的艱難抗戰,日軍對華侵略為中國人民帶來深重的災難,造了一系列令人發指的暴行,數以千萬計的中國軍民在戰爭中傷亡,大批百姓流離失所被迫逃難,國土財富被肆意掠奪,受盡磨難,其規模之巨、時間之久、破壞之大,在中國近代史上實屬空前。

以佛教而言,除殘殺迫害佛教僧尼、破壞炸毀佛教寺廟、劫掠佛教文物等顯而易見的日本侵略者暴行外,日本侵華也對當時正在蓬勃發展的中國佛教的前途帶來了極大的傷害,尤其是導致當時剛剛起步的佛學院校教育陷入停頓,延緩了中國佛教現代化的前進速度。

同時,日軍侵華期間利用偽化佛教進行奴化宣教和文化殖民,也極大傷害了中國佛教的純正性與佛教徒的感情。在這樣的情形下,中國佛教界奮起抗爭,對日本侵略者發動反擊,就成為佛教界積極投身愛國救亡運動的直接原因。

(三)中國共產黨的宗教政策是影響佛教界積極救亡的重要因素

抗日戰爭時期是中國共產黨的宗教政策走向成熟的重要時期,提出了各民族全民“一致抗日”的政治主張,明確提出了各宗教信仰自由的宗教政策,不僅充分吸收宗教界人士參加各地抗日團體,也積極宣傳引導統籌打造宗教統一戰線。

1938年初,中共中央長江局機關報《新華日報》刊發《宗教與民族解放》的社論,號召中國各宗教人士與團體積極參加抗日民族統戰工作,不僅“要負擔起對國內同胞作抗日保衛民族的宣傳”,而且還要通過“國際性的宗教組織,喚起和聯合各國民眾,一致起來擴大反侵略運動”。

隨后不久,太虛大師組建“中國佛教訪問團”出訪南亞、東南亞,可以說正是對這一號召的響應。圓瑛大師成立的僧侶救護隊在前線救死扶傷,護送難民,并設法護送青壯年到前線及延安邊區繼續為國殺敵。

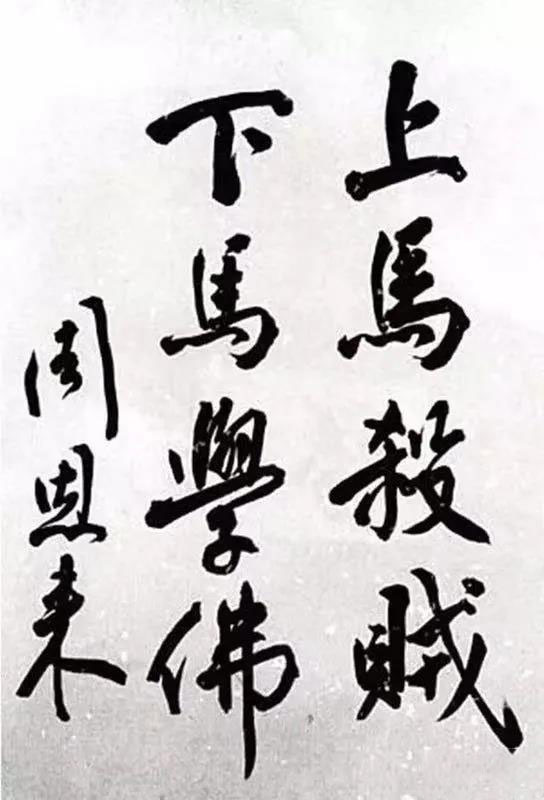

上海淪陷后,僧侶救護隊部分隊員輾轉到了延安抗大,繼續走上中國共產黨領導的抗日救亡道路。圓瑛大師弟子趙樸初居士則在上海參加了上海各界人士抗日統一戰線,與中國共產黨結下深厚友誼。受感于佛教界團結救亡的舉動,周恩來曾題詞“上馬殺賊,下馬學佛”加以激勵。

上馬殺賊 下馬學佛(圖/明旸禪師紀念館)

在抗戰勝利后,佛教界與中國共產黨風雨同舟的友誼依然保持下來,在新中國建立后,中國佛教協會和地方各級佛協先后成立,廣大佛教徒在名譽會長虛云大師、會長圓瑛大師的帶領下繼續為新中國的建設而努力,成為大乘佛教的慈悲濟世精神和社會主義理想之間相契結合的完美寫照。

(四)對后世的啟示

回顧抗日戰爭前后十四年的中國歷史,返觀中國佛教在這段歷史時期所發揮的積極作用,以及其自身的近代化趨勢,對于今天的廣大佛教徒尤其青年佛教徒,依然有著重要而深遠的影響。其間轟轟烈烈的愛國救亡運動,也令中國佛教界更加深切地真切體會到堅持佛教中國化方向的必然性,對21世紀中國佛教的有序傳承與健康發展,有著不可置疑的裨益和啟示。

其一,作為當代佛教徒,應樹立宗教情懷與愛國情懷。作為宗教徒,要有宗教情懷,作為公民,要有國家情懷,二者缺一不可。在中國歷史的長期發展中,佛教界始終是最先覺悟的群體之一,成為宗教中國化的典范。在抗戰時期,虛云、弘一、圓瑛、太虛為代表的眾多高僧大德率領中國佛教界,自覺將佛教事業與民族救亡聯系在一起。在新時代的當下,堅守傳統文化,發揚民族意識,促進佛教事業與中國社會主義社會相適應,在身體、心靈、靈性方面努力滿足人們對美好生活的向往,應成為當代佛教發展的必由之路。

其二,作為當代佛教徒,應培養時代意識與國際視野。中國佛教自其傳播之初,就與佛教國際化的歷程密切相關,并伴隨時代發展而有不同的表現。福建近代四大高僧,均在推動中國佛教的國際化上大有作為。尤其是抗日戰爭期間,圓瑛、太虛二位大師以佛教為紐帶,探索國際佛教界統一戰線的形成,通過佛教民間交流成功爭取國際輿論的廣泛支持,為現當代的佛教國際交流樹立了榜樣。當代佛教徒更應把握時代趨勢,在迎接文化全球化的新時代背景下,發揮中國佛教的民間交往優勢,服務國家“一帶一路”倡議的推進,助力國家“海上絲路”的建設,在全球倫理構建中發揮應有的影響力。

其三,作為當代佛教徒,應弘揚文化傳統與民族精神。佛教文化是構建中國傳統文化與民族精神的最重要元素之一,傳承和弘揚佛學本身就是對傳統國學的延續與發展。抗日戰爭期間,福建近代四大高僧領導下的佛教界愛國救亡運動,即是自覺堅守文化救亡的表現。同時,四大高僧對佛教教理教義的研究與宣講,在當時也發揮著溝通傳統與當下,傳承民族精神與血脈,加強民族文化自信的重要作用。在當前和未來,積極推進佛教文化建設,以守正開新的精神,對傳統教義教規進行符合時代進步的闡釋,樹立中國佛教新的形象,講好中國佛教新的故事,提升和彰顯中華民族的文化自信,這是新時代中國佛教徒的重要使命。(文/中國佛教協會海外交流委員會副主任、福建省佛教協會常務副會長、福建佛學院院長本性法師 圖/明旸禪師紀念館)